極)末延寿

| 時 代 | 室町時代 |

|---|---|

| 長 さ | 23.5cm / 七寸七分六厘 |

| 反 り | 内反り |

| 元 幅 | 2.2cm / 七分三厘 |

| 元 重 | 0.5cm / 一分六厘 |

| 附 属 | 白鞘 / 銀無垢二重ハバキ |

| 鑑 定 | 保存刀剣-日本美術刀剣保存協会 |

| 価 格 | 案内終了 |

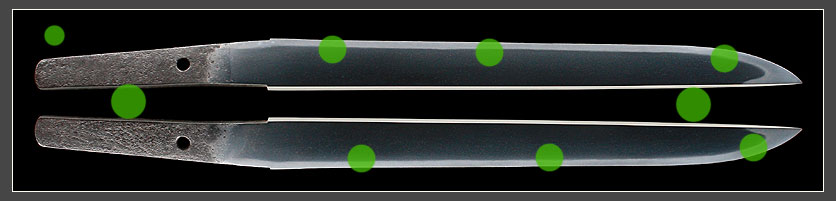

形状 平造、庵棟、内反り付きやや小振りの姿

鍛 小板目約(つ)み、やや流れごころ、地沸つく

刃 細直刃、焼き刃低く、小沸付き、匂い口締まる

帽子 わずかにたるみごころで入り、小丸に返る

茎 生ぶ、栗尻、鑢目不明、目釘孔一つ

■ 鎌倉時代末期より肥後国菊池において隆盛を見た延寿一派。その追尾を飾るのが、末延寿と称される刀工集団です。

本刀はその末延寿と鑑定された短刀で、流れごころのある強い鍛えに、小沸の付いた直刃を焼いており、伝統に則した作風は好感を覚えます。 また小振りな姿は引き締まってまとまっており、やや強めに付いた内反りは、時代の姿を顕著に表しています。

■ 近年錆身で現れた本刀に 上質の工作を施しました。傷や朽ち込みなど無く、このまますぐに伝統の魅力を知ることが出来ます。

無銘ながらも 末延寿の魅力を十分に秘めた優品です。

干将庵 / 2017年5月08日

〒362-0059 埼玉県上尾市平方1506-5 電話 / FAX: 048-780-3074 IP電話: 050-7507-0599 info@kanshoan.com