無銘 極)古備前

| 種 別 | 太刀 |

|---|---|

| 時 代 | 鎌倉時代初期 |

| 長 さ | 70.1cm / 二尺三寸七分三厘 |

| 反 り | 2.1cm / 六分九厘 |

| 元 幅 | 2.8cm / 九分二厘 |

| 先 幅 | 1.6cm / 五分三厘 |

| 附 属 | 金無垢二重ハバキ / 白鞘 |

| 鑑 定 | 特別保存刀剣/日本美術刀剣保存協会 |

| 価 格 | 案内終了 |

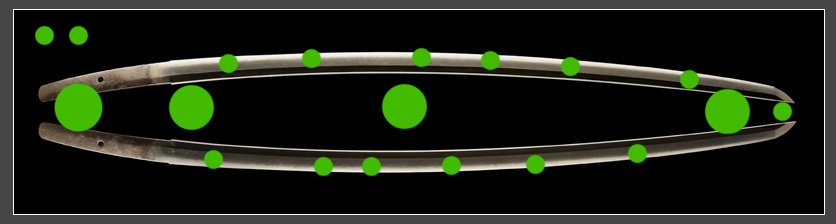

形状 鎬造り 庵棟 大磨り上げながら腰反り強く、先行ってわずかに伏しごころとなり 小鋒のびる

鍛 板目に大板目や流れごころの肌をまじえ、物打あたりに淡く映り立つ

刃 小丁子連れ小乱れまじえて小沸がちに、中程には重花丁子風のきざしを見せ、物打より先は匂い口ウルミごころに直調、切先に向けて刃幅を細める

帽子 直ぐで入り帽子に沿って小丸

茎 大磨上、栗尻、目釘孔一

■ 観る者の胸を高鳴らせる、古備前の太刀です。

姿は、大磨り上げながらも腰元で反り、先がわずかに伏しごころとなる鎌倉時代初期の太刀姿を留めています。 刃文は互の目を基調に、尖り刃ごころや複式、角張った互の目を交え、乱れの間は小湾れでつなぎ、匂い口は明るく、刃幅を高く取っています。作為を感じさせない自然な流れの刃文と深みのある沸が、鑑賞するたびに新たな魅力を浮かび上がらせます。

地鉄は、柔らかな風合いの中に大板目が立ち、いかにも備前物らしい景色を見せます。 また佩裏の物打ち付近に見られる刀傷は、この御刀がたどってきた歴史の一端を静かに物語るでしょう。

金色の太刀ハバキは重厚感があり(重量27g)、着せが見られないことから金無垢と思われます。

■ 登録証の発行日は令和5年ですが、もとは昭和26年に東京都で登録をされており、その後所有者の転居に伴って、新たに埼玉県で登録を行いました。 また日本美術刀剣保存協会より、特別保存刀剣[古備前]の鑑定評価を受けており、更には重要刀剣の力量も充分に備えています。

■ 観るたびに新たな感動を生む古備前の太刀一腰 ぜひお手元に末永くお納め下さい。

干将庵 / 2025年9月19日

〒362-0059 埼玉県上尾市平方1506-5 電話 / FAX: 048-780-3074 IP電話: 050-7507-0599 info@kanshoan.com