長旨

| 種 別 | 脇 指 |

|---|---|

| 時 代 | 江戸時代中期/天和頃 |

| 長 さ | 54.8cm / 一尺八寸九厘 |

| 反 り | 1.4cm / 四分六厘 |

| 元 幅 | 2.8cm / 九分二厘 |

| 先 幅 | 1.95cm / 六分四厘 |

| 附 属 | 銀着二重ハバキ / 虎目白鞘 |

| 価 格 | 案内終了 |

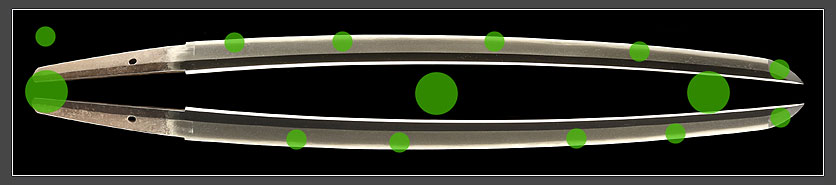

形状 鎬造り 庵棟 元幅に比して先幅ややせまく先反り 中鋒のびる

鍛 小板目つみ わずかに肌立つ 鎬地総柾

刃 直調で焼刃低く 小互の目まじえ 中程に二重刃長くかかり、物打から先は匂い口やや広く総じて小沸付く

帽子 直ぐできれいに小丸

茎 生ぶ、刃上がり栗尻、目釘孔一

■ 江戸時代中期 天和ころの侍鍛冶 小笠原長旨 の脇指です。

直調の刃文は、全体に刃高を低く抑え、小沸がちとなり、刃中には連れた小互の目や二重刃、小足などが配され、静謐な美しさを湛えています。 鍛えは小板目主体で、わずかに肌立つ部分も見られます。この地刃は、手入れを重ねることで、さらに垢抜けた表情を見せてくれることでしょう。

深めの先反りとわずかに伸びた鋒(きっさき)が、本作の凛とした品格を形作っています。 銘は、細鏨(タガネ)で抑揚を抑えながらも端正な字体でしっかりと刻まれ、丁寧に仕立てられた茎(なかご)からも、刀匠の誠実な仕事ぶりがうかがえます。

また鑑賞のポイントは、刀身だけにとどまりません。長めの白鞘には美しい虎斑が現れ、鯉口の厚さも特徴的です。 さらに銅地二重のハバキ全体を銀板で覆った「銀着せハバキ」も、見どころの一つです。

■ 長旨は 浪人を経て鐙(あぶみ)鍛冶となり、後に刀鍛冶になったという珍しい経歴を持ちます。そのため作品を目にする機会は多くありませんが、本作は長旨が有する卓越した技量と、飽くなき研究心を示す貴重な資料と言えます。

昭和26年東京都登録という確かな来歴も、この脇指の由緒の良さを物語っています。 見るほどに深い魅力がにじみ出てくる、正真の小笠原長旨作の優刀です。

干将庵 / 2025年9月24日

〒362-0059 埼玉県上尾市平方1506-5 電話 / FAX: 048-780-3074 IP電話: 050-7507-0599 info@kanshoan.com